file_003

次の世代のために

「何とかしたい」が

環境にいい結果を生み出す

小松マテーレ株式会社

<企業プロフィール>

1943年、石川県小松市に設立。

従業員数単体797名、グループ企業308名、合計1,105名(2022年3月31日現在)

海外のトップブランドにも供給する繊維染色メーカー。

ファッション・スポーツなどの衣料分野を中心に、医療関連、建築建材関連、電材関連などの資材分野、さらには炭素繊維や超発泡セラミックス建材など環境共生素材を軸とした先端材料分野まで幅広く事業を展開。

サステイナブルな取り組みについて

1999年に地球環境の保全に向けた「小松精練(当時)環境管理宣言」を策定。

環境保全および環境づくりを経営の最重要課題として取り組む。

2009年に染色工場の排水処理過程で発生する廃棄物(余剰汚泥)をリサイクルしたセラミックス素材「グリーンビズ」を開発、環境配慮型素材・製品の総合ブランド『マテレコ』を展開するなどSDGsの実現に向けて活動は多岐にわたる。

サステナビリティのページ https://www.komatsumatere.co.jp/csr/

SDGsや環境問題に注目が集まる前から、独自に地球環境のための活動や製品開発を行っている小松マテーレ。そのサステイナブルな製品が生み出される背景、取り組む経緯など、技術開発本部の奥谷(おくや)さんにお聞きしました。

廃棄物のリサイクルから生まれた「グリーンビズ」について教えてください

(奥谷さん)

開発したのはまだ世の中で環境とかSDGsの前身、MDGsの言葉も聞かない頃。

グリーンビズは、簡単に言うと非常によく水を吸収する能力があるセラミックスと理解してもらえれば良いのかなと思います。

固めて作った舗装材料、それを板状にした屋上緑化材、あとは土壌改良材として使うなど

色々と使い道はありますが、すべて共通しているのは多孔質を利用してよく水を吸収するということです。

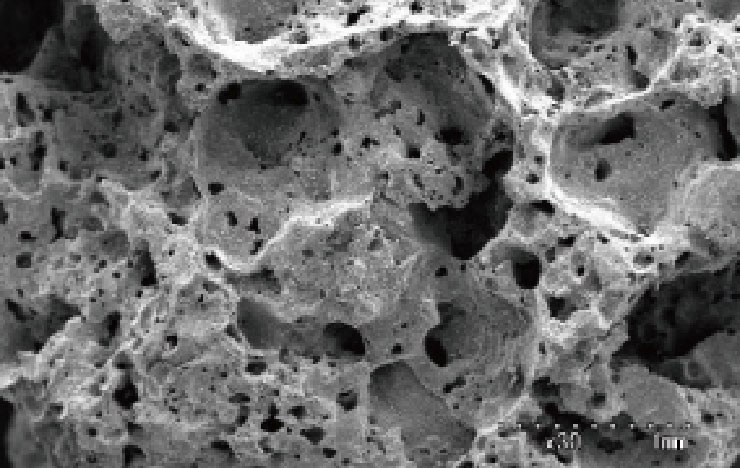

▲電子顕微鏡2000倍のイメージ。超微多孔構造によって断熱性・通気性・透水性・保水性の機能が生まれた

屋上など外に置いておくものだと、日本の国は基本的に雨降りですから、1週間や10日はその基盤の中に水があるという状態が続きます。

こんなに水を吸って良いものだから、壁面ができませんかとか、路面の舗装ができませんかとか、こういうインテリアを作れませんかとか、いろんな用途はお客様のほうから投げかけていただいて、当社はそれに応じて、こういうのがあったら面白いよねと、商品のバリエーションを増やしていった感じです。

▲さまざまな用途が広がっていったセラミックス素材、グリーンビズ

産業廃棄物の処理費用は長年の大きな問題だった

どのような経緯で生まれたのでしょうか?

(奥谷さん)

染色排水の浄化にバクテリアを使っています。

適正な排水処理能力が維持できないので、増えすぎたバクテリアを排水処理場から抜くという作業が発生し、その余剰汚泥というものが産業廃棄物。

産業廃棄物の中ではナンバーワンに多くてナンバーワンに費用がかかっていました。

その当時の営業利益の一割ぐらい、余剰汚泥の処理費用が占めるほどなので結構、大きな問題だったんです。

なかなか解決できなかった、

難しい脱水問題を逆手にとった

ゼロエミッションという美しい言葉の元に、ゴミを少しでも減らすんだということで、有効利用する方法を私たちの先輩たちも含めてずっと検討していましたが、価格的に無理があるなど問題が解決できずに、結局ゴミとして捨てるしかなかったんですね、ずっと。

我々人間と同じで、脱水するのって難しい。

微生物の体の中にある水ですから、なかなか細胞膜の中の水を抜くということが困難でした。

7000t、8000tの汚泥がでてきても実はそのうちの8割ぐらいが水なんですよ。人間も80%が水分で、ほとんど水ですよね。その水分がなかなか抜けずに苦しんでいた。

そういう問題を逆転して、それを逆手に取ろうと思いました。

微生物の余剰汚泥は、その水を抱えた丈夫なマイクロカプセルだというふうに考えたらと。

粘土とぐちゃぐちゃに混ぜても、微生物の中のカプセルの細胞膜は破れないので、その粘土の中、全体に細かな水を抱えたマイクロカプセルが点在する状態ができあがる。

それはピザみたいに薄く伸ばして窯の中で焼いてあげると、その微生物の中の水は沸点100°で蒸発し、蒸発するときに必ず外部に逃げてそれが板の中に無数にあり、そこが水を吸う仕組み。メカニズムになっています。

穴がいっぱいあいているセラミックスができるんじゃないかと漠然としたアイデアでやってみたらできた。おそらくこんな焼き物ができるだろうと

思って作ったんですけど、そこから先が進まなかった。なぜかという用途がわからなかったから。

屋上緑化材としてスタート。

環境にいい効果がいくつもあった

2008年に本社をつくるときに、自社の技術を入れて建てる指示があり、屋上緑化材を作る話になりました。

それで石川県のベンチャー企業で特殊な屋上緑化材を開発している会社を紹介してもらい、話を聞きにいくとまだ完成したものではありませんでした。

強度的な問題、製造のばらつきがあるなど問題があったんですけど、そこに当社の余剰汚泥を混ぜると、全ての問題が解決しました。仮説の通りになりました。

それで当社の技術が入った屋上緑化材、発泡セラミックスみたいなものが出来上がって、本社の屋根の上にざっと敷きつめたのが始まりです。

予想以上にいいものができたものですから製品化に至り、新事業としてスタートしました。

屋上緑化をすることによって、雨が降ればその水をキープしてくれますので、熱を大幅に減らすことができます。例えば夏だったらマンションの最上階は屋根面からものすごい熱量があがります。

昼間蓄積された熱はゆっくりゆっくり入ってきて、夜の11時ぐらいになると、断熱材を突破して部屋の中に入ってくる。

部屋の温度は夜中になると上がるので、年配の方が夜寝る時にエアコンを切って寝ると、それで熱中症になるということもいわれます。

冬場は、熱が外へ逃げていくのを押さえられて節電省エネにつながります。

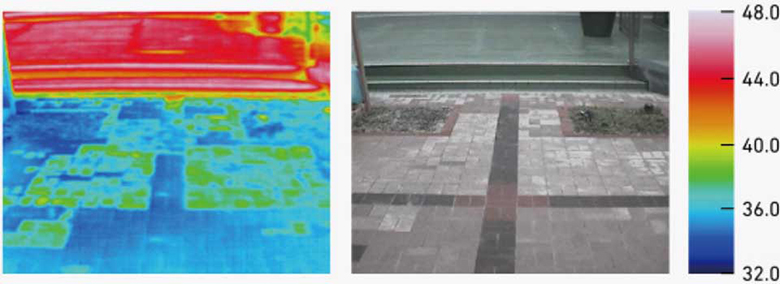

▲多機能舗装ブロック「グリーンビズ・グラウンド」の路面温度低減効果を測定。約-10℃の低減効果が確認できた。

大雨が降ったときは排水の負荷を減らすということもあり、風が吹けば打ち水冷却現象が起こって、温度を下げてくれる。

そういう意味では地球環境に非常に優しいので、工場から出る廃棄物由来から、まわりまわって、環境にも貢献できるし、持続可能な社会づくりという観点からいけば、いい材料になりました。

開発当時と最近の評価はいかがですか?

(奥谷さん)

SDGsが浸透してきて慌てて始めたのではなく、業界の中ではおそらく早い段階から取り組んでいることや、素材についての評価はいただいています。

当時の経営者が、産業として地球環境にもっと配慮すべきだということに気づいて、環境に対する取り組みをしてきて、ゴミを減らそうという観点で、地球環境の役に立つものが生まれてよかったと思っています。

商業的には、セラミックスにするために、粘土と余剰汚泥を混ぜて1000°ぐらいで焼きますので、不織布のフェルトのような緑化商品と比べると価格的には負けますが、省エネ効果や雨水調整機能などの機能性が評価されています。

採用されているのは、ホテルや店舗の入口などどちらかというと景観建材として。意匠性もあるので駅前の広場、公園などにも使われるケースが多いですね。

▲グリーンビズの施行事例、石川県立図書館

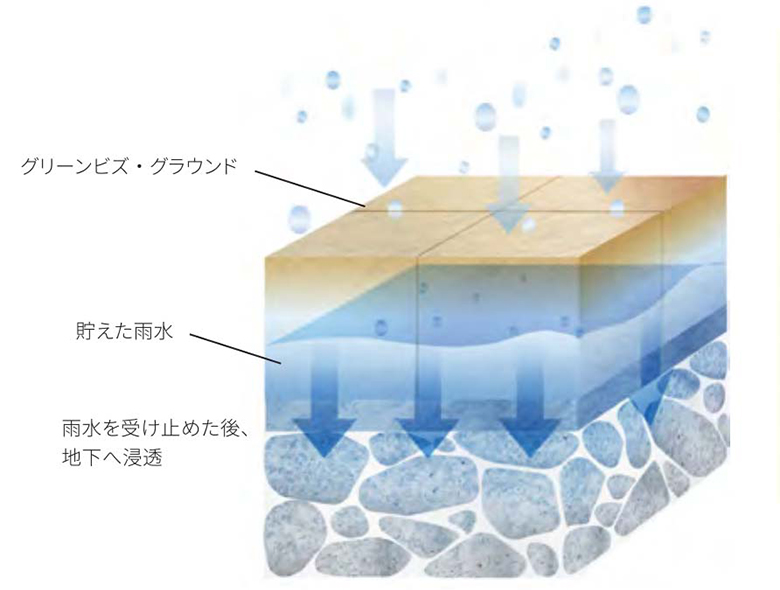

▲一旦保水し、大雨でも排水のピークを遅らせ地下へ浸透させる。

ゼロエミッションを達成するという意志の強さで

処理費用を大幅に削減

社内的に考えると、汚泥処理にコストがかかっていたものを下げるという目的とゼロエミッションを達成するという両方の意志が強かったと思います。

どうやって廃棄物を減らすかということをみんなで考えて結果として非常に、大きい成果になりました。

そのきっかけになったのがグリーンビズだったかなと思います。

2021年には汚泥そのものの発生を防ぐ技術を開発し、汚泥の発生率をほぼ0にまで減少させることができました。

十数年前の技術をそのままで何も変わらなければ、今でもかなりのコストがかかっていたんです。きっと。

もちろん、なくなるためにお金はかけていますが、

同じ費用がかかっても工場から出るごみが0になれば、それは事実的にはよいと思います。

使い道もいろんな方面で新しく広がってきています。

海外ラグジュアリーブランドのルームフレグランスの香りを保持するために使われていたりもします。

グリーンビズが一番多く使用されているのは国立競技場

保水性能の高さが評価されて、国立競技場の周りの舗装材にも採用いただきました。

隈研吾さんが設計されたんですよね。

(奥谷さん)

そうです。一番環境にいいように、風の流れまでスタジアムに取り込む仕組みになっていて、特に夏場は外気を少しでも中へ取り込み、冷却効果で空気を冷やせるように。

そのために、保水力の高い、冷却効果が長く続く性能を持った舗装材を使うべきと、隈先生が考えられてうちの商品をメインのところに入れてくれました。

隈先生の要求する意匠性の高さにも答えないといけないのはなかなか大変でしたが…。

グリーンビズの屋上緑化も使ってもらい、 グリーンビズが一番たくさん使われた場所はどこですか?と聞かれたら「国立競技場です」という答えになるんですよ。

やっぱり環境に配慮した材料を公共では、優先率先して使うようになってきました。

逆にSDGsに配慮しない素材は使わない方向になっていると思います。

前は環境よりも安ければいいみたいなところがあったんですけど。

そうではなくなってきていると感じるのはここ最近です。

だからグリーンビズみたいなことをやっていてよかったという気がします。

SDGsのなかで特に注力しているものは?

(奥谷さん)

SDGsの項目でいうとそれぞれ取り組んでいますが、これまで環境保全、環境づくりを重要課題として取り組んできた方針は変わらず、今後も地球環境づくりを取り組んでいきます。